野生動物の法獣医学と野生動物医学の未来を見据えて

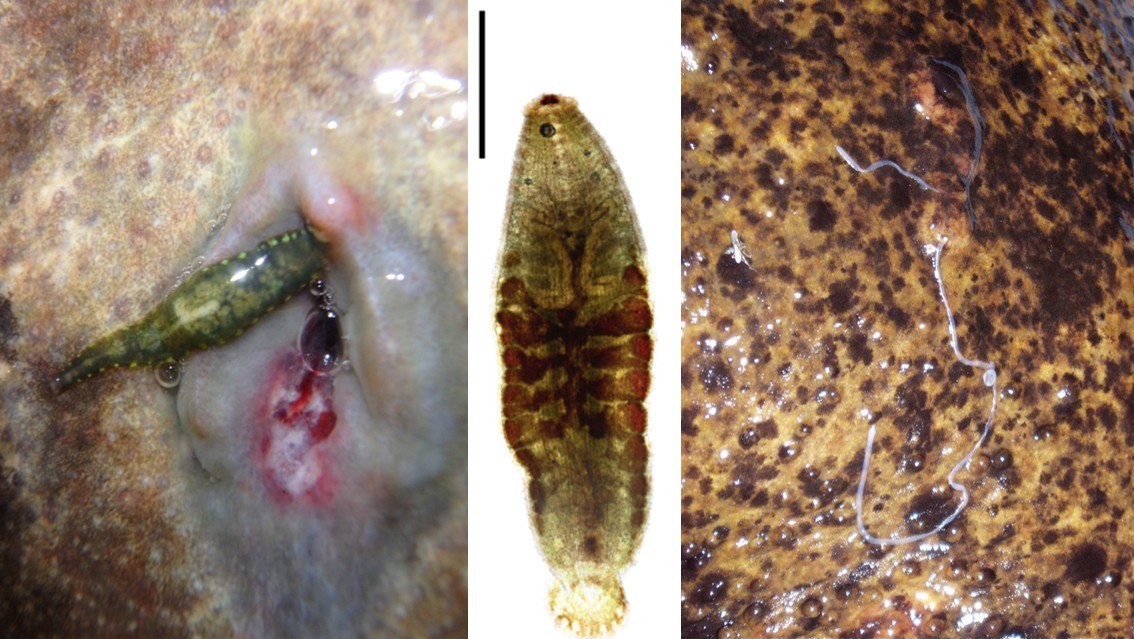

2023年8月からの2年間、お付き合いくださりありがとうございます。本連載は、野生動物の法獣医学と野生動物医学というニッチな内容ですので、共感を得ることは難しいかもしれません。本文ばかりではありません。使用した画像は、死体や剖検、ムシ(寄生虫)などの受け入れ難い代物ばかりでした。

今回は、これまでを振り返り、今後の課題をまとめる回とします。これは、野生動物の法獣医学と野生動物医学の未来にとってプラスになることでしょう。

動物をまもる上で野生動物の法獣医学/野生動物医学はどう役立つのか?

「動物をまもる上で、野生動物の法獣医学と野生動物医学はどのように関わり、機能するのか」という疑問に答える形で、本連載を7つに区分しました。①~⑦の区分をクリック・タッチすると、該当の回が表示されます。

① 野生動物の大量死・不審死を身近な問題として実感すること

【第1回】ある朝カラスの死体が累々-殺鳥剤という怖いワード

【第2回】エキノコックス症対策だからといって勝手にキツネを退治するなんて……

【第3回】腐った鳥の死体は資源供給状況を映し出す―海鳥編

【第4回】腐った鳥の死体は資源供給状況を映し出す―陸鳥編

【第5回】路上にあるから交通事故?―蓋然性の罠

【第6回】ロンドンと札幌の野鳥が餌台で殺されたとき

② 野生動物医学の学びは様々な動物個体の健康をまもる基盤・基礎となること

【第7回】大都会ロンドンのど真ん中で感じる野生動物医学の息吹

【第8回】野生動物医学とワンヘルス-傷病鳥救護との関連性

【第9回】野生動物医学とワンヘルス-野生獣を給餌する際に注意する寄生虫

③ ワンヘルス/保護管理(マネジメント)は個体群の健康維持であり、愛護(救護)は個体レベルで寄与されるので、前者と明確に区別されること

【第10回】野生動物医学とワンヘルス-東日本大震災被災地の環境調査

【第11回】野生動物医学とワンヘルス-クマ類が指定管理鳥獣とされたからには……

④ 対象動物種(群)ごとに野生動物医学のアプローチは異なり、動物愛護法(改正動愛護法)とどのように関連するのかを理解すること

【第12回】野生動物医学とワンヘルス-飼育爬虫類も法的愛護動物なのはご存じですか?

【第13回】野生動物医学とワンヘルス-海獣には魔物が潜む(その1)

【第14回】野生動物医学とワンヘルス-海獣には魔物が潜む(その2)

【第15回】野生動物医学とワンヘルス-海獣には魔物が潜む(その3)

⑤ エキゾチックペットや動物園・水族館の動物を含む非典型的な飼育動物の生息環境・生態を知り、愛玩動物看護師とのチーム獣医療で対応すること

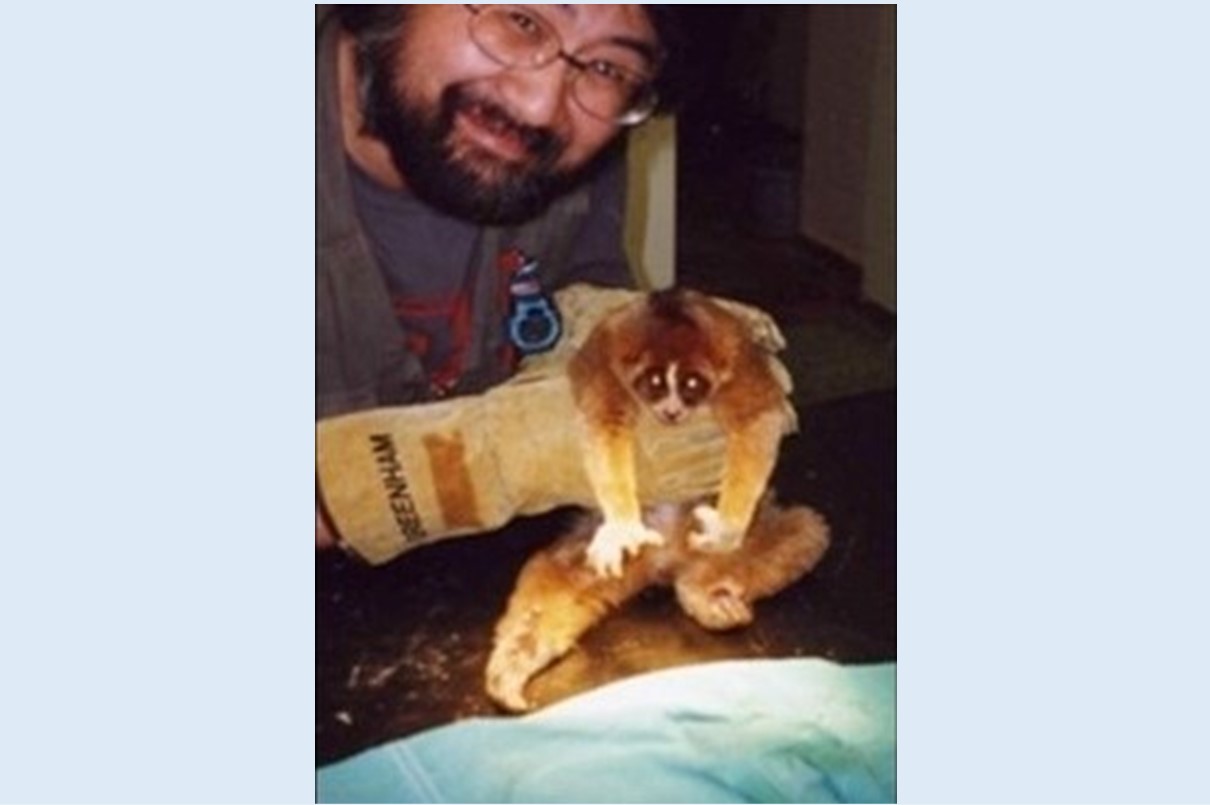

⑥ 対象がサル類の場合、バイオハザード(zoonosis)対策として野生動物医学専用施設が必須なこと

【第17回】野生動物医学研究の材料としてハードルが高いサル類-飼育種編

【第18回】野生動物医学研究の材料としてハードルが高いサル類-野生種編

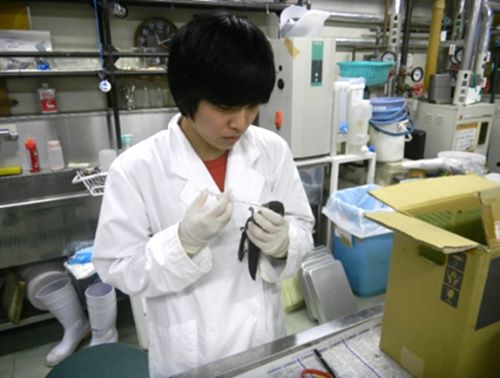

⑦ 野生動物医学専用施設は傷病救護施設も兼ねるので、収容傷病個体(コウモリ/他哺乳類/鳥類/爬虫類など)は試料・教材として病態獣医学の研究・教育に活用されること

【第19回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その1)-獣体内に潜む奴はよりゑぐい

【第20回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その2)-空を目指す奴もやはりゑぐい(蝙蝠編)

【第21回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その3)-空を目指す奴もやはりゑぐい(鳥編)

【第22回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その4)-でも生態系を乱す奴が一番ゑぐい(獣編)

【第23回】野生動物体表で蠢く壁蝨・虱(その5)-でも生態系を乱す奴が一番ゑぐい(蛇蜥蜴編)

【第24回】これまでの内容の総括と今後の課題

今後の課題① 野生動物の法獣医学と野生動物医学の話題を均等にして、かつ扱う動物を多様にする

本連載は、本来であれば『野生動物の法獣医学』(浅川, 2021a)と『野生動物医学』(浅川, 2021b)の回数が半々となるべきでした。しかし、前者は第1~6回と、全体の4分の1に留まってしまいました。法獣医学の事例をさらに紹介し、バランスをとる必要があります。

もちろん、法獣医学は野生動物医学が母体なので、その全貌を理解しないと法獣医学関連事案の背景にある深刻な問題を理解することは難しいと思います。したがって、野生動物医学に関する内容もおろそかにはできません。

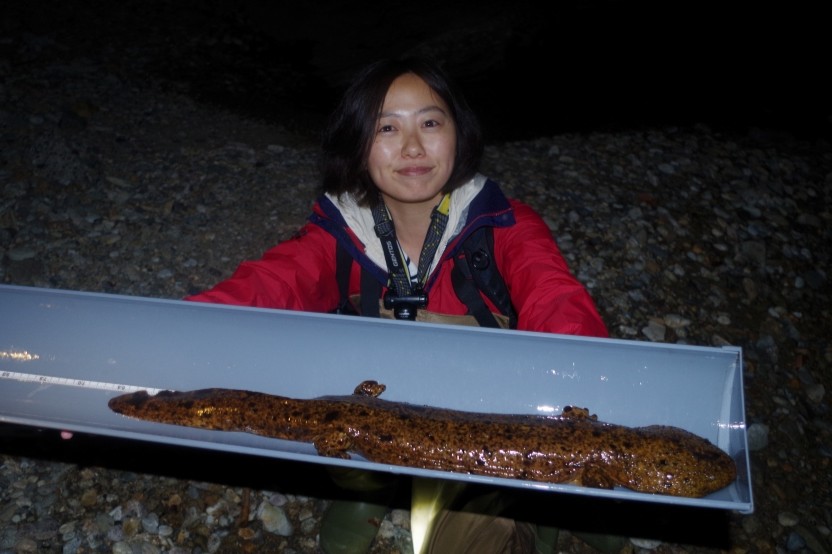

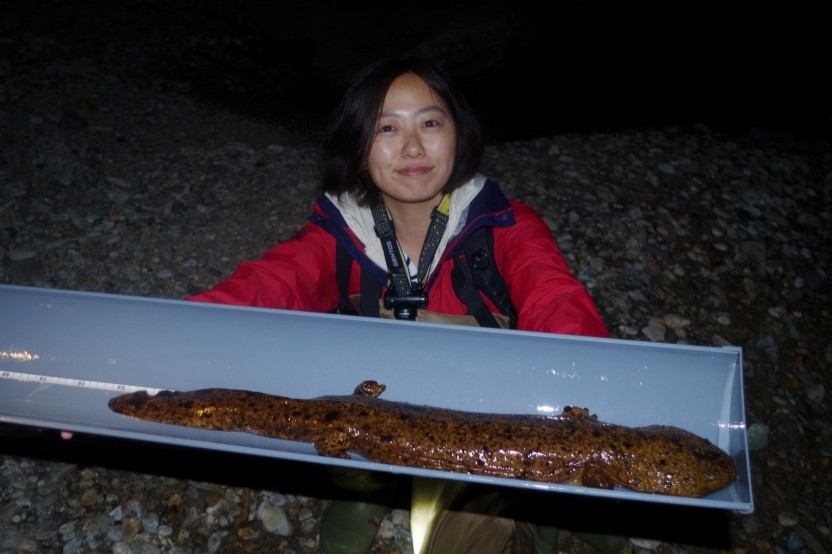

また、対象動物を鳥獣に限定せず、両生類や魚類、さらには無脊椎動物の事例も紹介する必要があるでしょう。なぜなら、今後の獣医学・獣医療が対峙する動物はますます多様化することが予想され、そのような局面で期待されるのが、野生動物医学だからです。

今後の課題② 基礎・臨床・応用獣医学の話題にも過不足なく目配せをする

私の専門が寄生虫(病)学であるため、どうしても寄生虫や寄生虫病、さらにはそれを包含する感染症の話題が多かったです(たとえば、第19~23回)。敬遠されないように寄生虫の話題はできるだけ控えていたつもりでしたが、獣医学の他分野も公平に扱うべきでした。しかし、長年つきあったおなかの中のムシ(蠕虫)は捨て難く……。ほかの課題と加味しながら取り上げます。

ところで「獣医学の他分野」に何が含まれるのかご存知でしょうか?

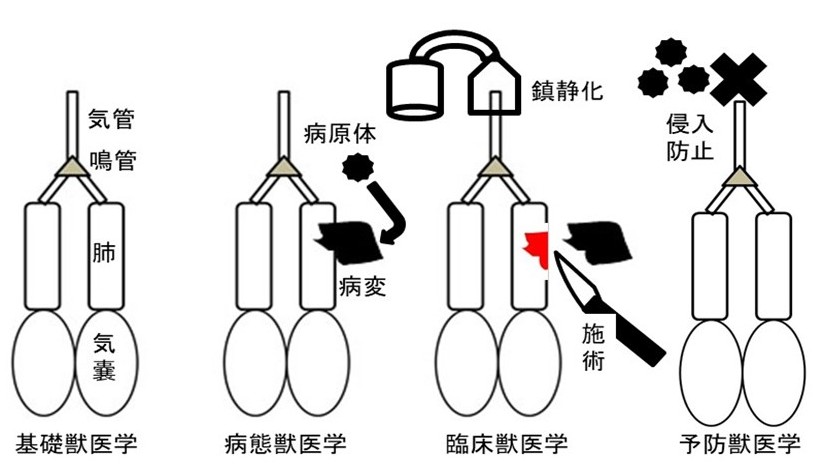

獣医学は、基礎獣医学、病態獣医学、臨床獣医学、応用獣医学に分けられます。

獣医学教育では、まず様々な動物の正常な形・機能を知る基礎獣医学である解剖学や生理学を学びます。

次いで、異常な形・機能(病気という現象)の原因を理解する病態獣医学の病理学・感染症学に進み(寄生虫などの病原体と、それに起因する病気も含まれる)、その異常状態を正常に戻す臨床獣医学を学びます(人医学の内科・外科などに相当)。

課程最終段階では、それまでの学びを総合・応用して異常(病気)になることを事前に予防する動物/公衆衛生の手段である応用獣医学を学習します。

これらの分野のうち、もっともイメージしやすいものは、獣医師が日頃実践する臨床獣医学でしょう。

獣医師が正確な診断ができないと、適切な施術ができません。そして、その診断の大きな部分を病態獣医学が担っています。しかし、動物を最初から病気にさせなければ、動物は無駄な苦しみをせずに済むので、応用獣医学もとても重要です。

これら4つの分野は互い密接につながり、どれが優れているというものではありません(浅川、2025)。

今後の課題③ 野生動物医学の脇を固める応用獣医学にまつわる話題も提供する

野生動物医学と法獣医学は、応用獣医学に含まれます。さらに、第1、2回で扱った農薬のような毒物質の基礎・応用を学ぶ毒性学や、魚病学とそこから派生した水族医学も応用獣医学です。

また、私は国内外の水族館の飼育魚類や哺乳類などの寄生虫病や真菌症の診断に関する相談対応もしてきたことから(その一端を第12~15回で紹介)、酪農学園大学では「魚病学」も担当していました。

獣医魚病学のねらいは、養殖魚の健康・衛生管理ですが、多様な飼育・野生下の魚類・水棲動物に関わる疫学や疾病学、診断学、生態学などにも直結するので、水族医学として野生動物医学認定専門医分野の一翼を担っています。

私自身、魚類・両生類の寄生虫病診断・疫学に関する調査・研究も行いましたので、今後はその一端も紹介をしつつ、これらの動物が置かれている現状も共有します。

今後の課題④ 野生動物医学の職域紹介と現地ルポ

応用獣医学の分野は人気が無く、慢性的に人員不足ですので、野生動物医学の現場の「今」を紹介することはとても意義深いことだと考えます。

近年、動物/公衆衛生と野生動物医学が協同することを謳ったワンヘルス拠点施設(保健環境研究所)の創立や、同・条例制定の動きが福岡県や徳島県などの国内各地で起こっています(福岡県ワンヘルス推進基本条例、福岡県ワンヘルス推進ポータルサイト、https://onehealth.pref.fukuoka.lg.jp/documents/file/ordinance_basic.pdf)(徳島県ワンヘルス推進条例、徳島県ホームページ、https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00001851.html)。

これに注目が集まれば、若い獣医師も動物/公衆衛生分野に関心を持ってくれるのではないかと期待しています。また、私自身、福岡県の拠点施設担当を予定される獣医師たちの研修を引き受けたこともあり(浅川, 2022)、これらの動きはとても気になっていました。

ワンヘルスについては、本連載第8回から登場しています。基本概念については、岩崎まりか氏が丁寧に解説されています(みんなに知ってほしい牛のおはなし【第7回】人と動物の健康のために – いきもののわ)。

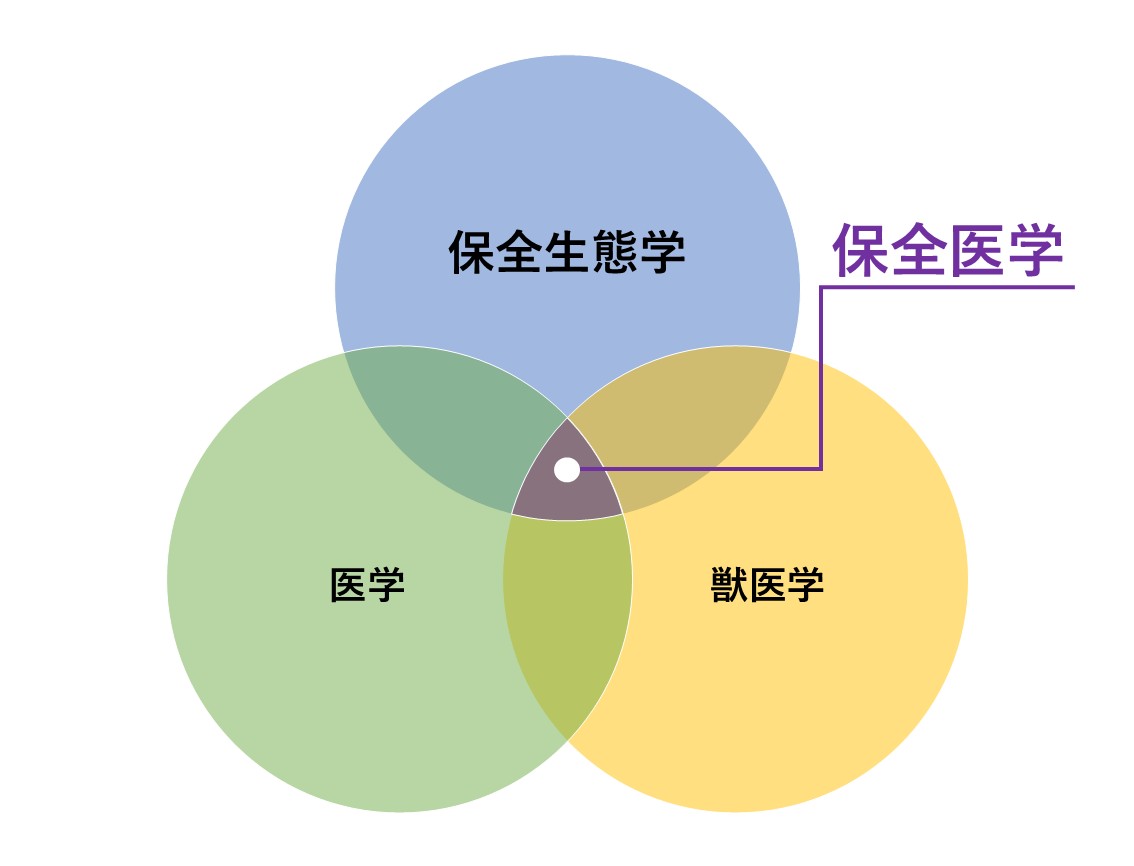

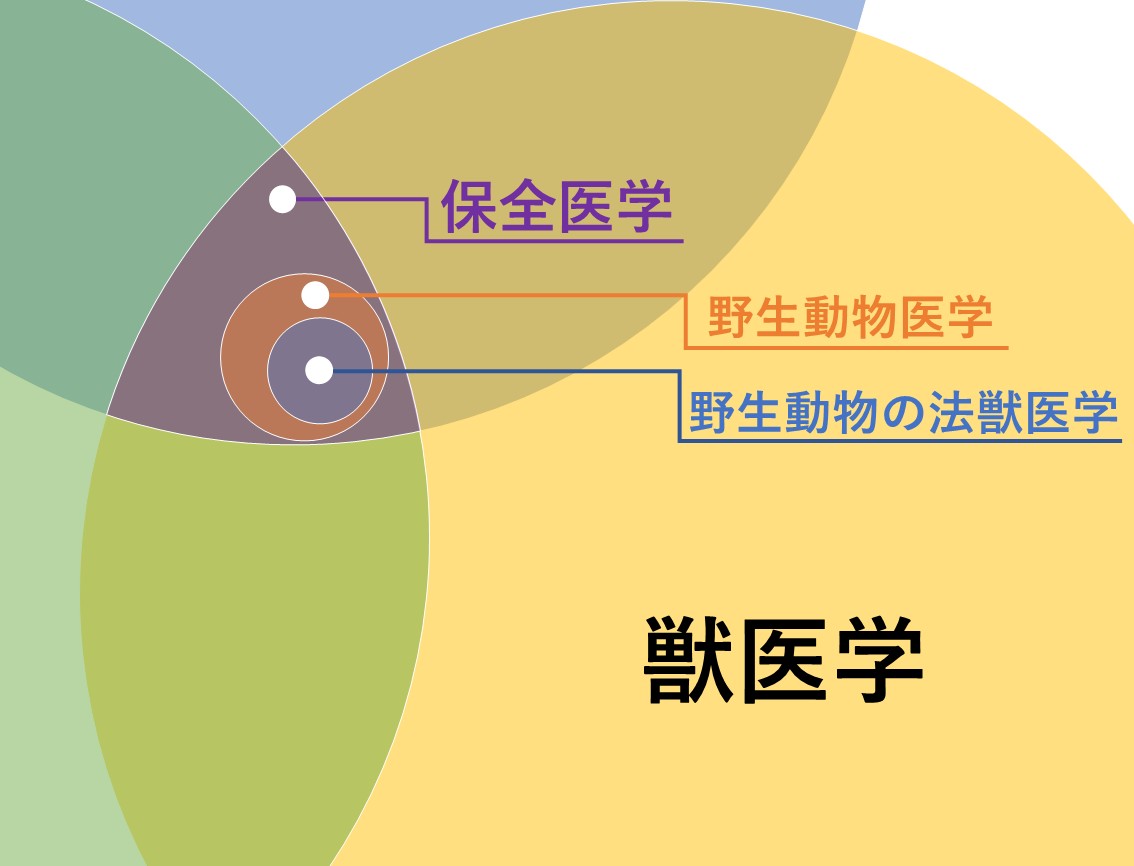

そしてこのワンヘルスを標的にする科学が保全医学(Coservation Medicine)で、獣医学・医学・保全生態学の学際領域です。保全医学の領域のうち、どちらかというと獣医学に軸足を置いたものが野生動物医学です。

おわりに

本連載で『野生動物の法獣医学』を紹介して気が付いたことは、人の心は実に摩訶不思議ということです。

最後に一つ事例をあげると、2016年10月、京都府の某小学校校庭の築山に、脚が露出した状態で埋められていたネコ下半身の剖検・鑑定をしました。京都府警からは、いつ、どのような方法で殺されたのかという依頼をされました(吉田ら、2017 )。確実に人為的で、かつ、多くの人々(それも大部分が子ども)に注目されることを狙ったのでしょう。

私は、これからも本連載や講師、市民団体「野生動物の死と向き合うF・VETSの会」代表などの様々な立場から、獣医学を文化に格上げするために余生を費やします。応援よろしくお願いします!

【野生動物の死と向き合うF・VETSの会】

・お問合せ窓口…

Mail:mitsuhikoasakawa@gmail.com

[引用文献]

・浅川満彦、「野生動物の法獣医学-もの言わぬ死体の叫び」、東京、地人書館、254pp、2021年a

http://www.chijinshokan.co.jp/Books/ISBN978-4-8052-0957-8.htm

・浅川満彦、「福岡県ワンヘルス条例に基づく派遣職員への野生動物医学研修-背景と概要」、北獣会誌、66:42-45、2022年

https://rakuno.repo.nii.ac.jp/records/7017

・浅川満彦、「福岡県内で配布された小中高校生用リーフレット「ワンヘルス」について」、北獣会誌、66:80-81、2022年

https://rakuno.repo.nii.ac.jp/records/7019

・浅川満彦、「野生動物医学への挑戦―寄生虫・感染症・ワンヘルス」、東京大学出版会、東京、196pp、2021年b

https://www.utp.or.jp/book/b577416.html

・浅川満彦、「獣医さんがゆく―15歳からの獣医学」、東京大学出版会、東京、240pp、2025年

https://www.utp.or.jp/book/b10105531.html

・浅川満彦・石﨑隆弘、「酪農学園大学野生動物医学センターWAMCにおける研究・教育活動総括-2023年以降刊行に関する補遺」、酪農大紀、自然、49、143-148、酪農学園大学学術研究コレクション、2025年

https://rakuno.repo.nii.ac.jp/records/2000997

・小綿ななみ・浅川満彦、「酪農学園大学野生動物医学センターWAMCにおける研究・教育活動総括-その設置申請から運用停止までの刊行物に基づく概観」、酪農大紀、自然、48、85-118、酪農学園大学学術研究コレクション、2023年

https://rakuno.repo.nii.ac.jp/records/2000041

・吉田圭太・垣内京香・金谷麻里杏・川道美枝子・浅川満彦、「京都府内の小学校校庭に埋没されていたネコ切断体の一例」、ヒトと動物の関係学会誌、48、81-83、酪農学園大学学術研究コレクション、2017年

https://rakuno.repo.nii.ac.jp/records/5113

【執筆者】

浅川満彦(あさかわ・みつひこ)

1959年山梨県生まれ。酪農学園大学教授(2025年3月まで:以降は名誉教授かつ非常勤講師)、獣医師、野生動物医学専門職修士(UK)、博士(獣医学)、日本野生動物医学会認定専門医。野生動物の死と向き合うF・VETSの会代表として執筆・講演活動を行う。おもな研究テーマは、獣医学領域における寄生虫病と他感染症、野生動物医学。主著(近刊)に『野生動物医学への挑戦 ―寄生虫・感染症・ワンヘルス』(東京大学出版会)、『野生動物の法獣医学』(地人書館)、『図説 世界の吸血動物』(監修、グラフィック社)、『野生動物のロードキル』(分担執筆、東京大学出版会)、『獣医さんがゆく―15歳からの獣医学』(東京大学出版会)など。

「いきもののわ」では、ペットや動物関連イベントなど、いきものにまつわる情報をお届け中!