古くからよく知られていたウズラ

奈良時代に編纂された日本最古の歴史書である『古事記』にも、同じく最古の和歌集である『万葉集』の中にも、ウズラを詠んだ和歌が存在しています。

こうした史料は、歴史の始まりからずっと、ウズラが日本人にとって身近な鳥だったことを教えてくれます。もちろんウズラは、江戸時代になっても身近な存在であり続けました。

『大江戸飼い鳥草紙 江戸のペットブーム』(吉川弘文館、2006年)で詳しく解説したように、江戸時代には、鳥を飼うことが大きなブームになりました。

江戸や京、大坂など、大きな町には鳥屋があり、飼養する鳥を販売していました。

江戸の飼い鳥ブームの中心は、国産の鳥、和鳥です。その中心にいたのが、ウズラとウグイスでした。

室町時代の公卿、山科言継(やましなときつぐ)の日記『言継卿記』(1527~1576年)の中にも籠でウズラを飼っている旨の記述があります。ほかにも、ウズラやウグイスの飼育を示唆する史料が多数残っていることから、これらの鳥が社会の上層を中心に江戸時代以前から飼育されていたと考えてよさそうです。

本草学が盛り上がり、「出版」も盛んだった江戸時代には、鳥を解説する本草書や鳥の飼育書が書かれ、印刷物として流通しました。

それが鳥の飼育に大きく役立ったこともわかっています。書いたのは、鳥屋の関係者や城や屋敷で鳥の飼育を任されていた役人、本草学に関心をもつ学者などでした。

日本で最初につくられた鳥の飼育書は、『鶉書』という書籍でした。その名が示すように、ウズラ単独の飼育書です。

江戸時代の人々にとってウズラはよく知る身近な鳥であり、単独の飼育書がつくられるほど人気の鳥だったことを、この事実が示唆しています。

よく見る鳥から希有な鳥に変化したウズラ

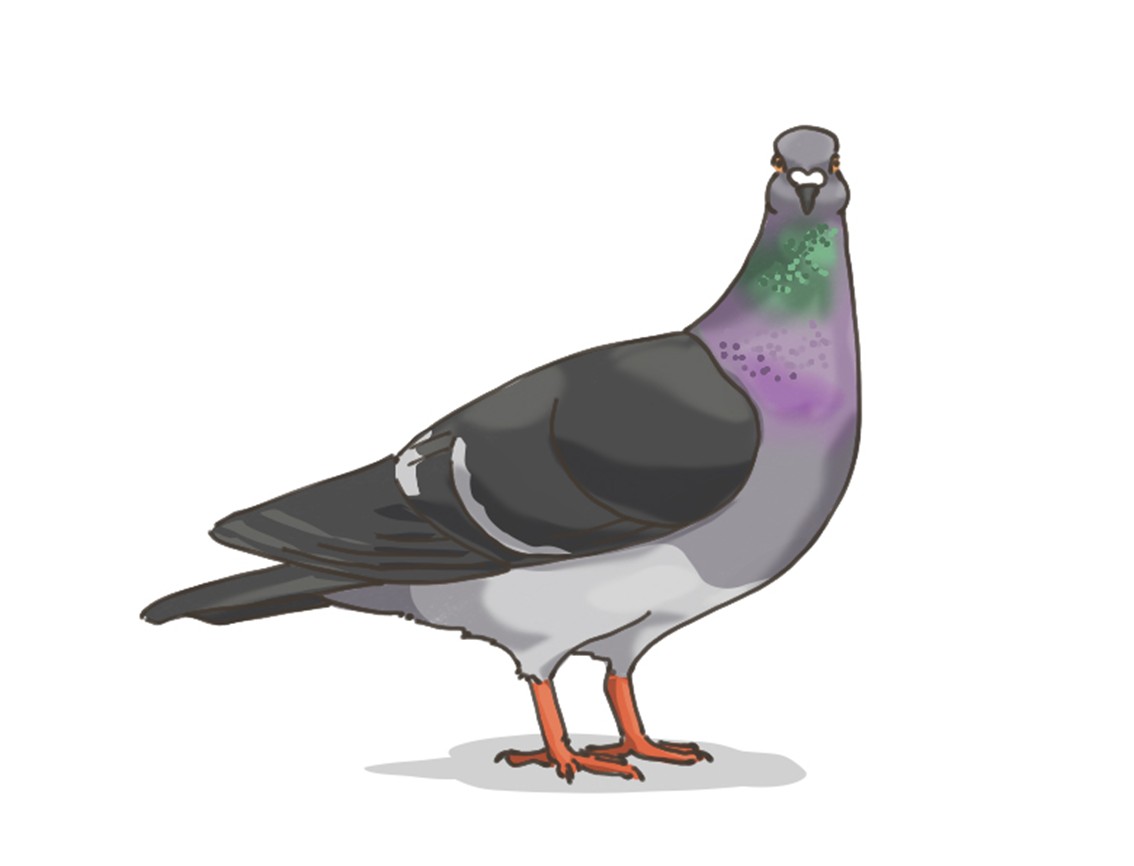

ウズラは日本産キジ目で最小の鳥。

いまでこそ、野生ではほとんど目にしない稀少な鳥になってしまいましたが、明治以前の日本には多数が生息していて、季節ごとに国内を移動していました。さらには、朝鮮半島などから海を越えて渡ってくるグループもありました。

ウズラは江戸時代もそれ以前の時代も、狩猟の対象となっていました。先に紹介した『言継卿記』の中にも鷹狩りでウズラをとらえた旨の記述が残っています。

ウズラは、地方はもちろん、江戸の町の近郊にもたくさん生息していたようです。

ドイツ人医師シーボルトの紀行である『江戸参府紀行』には、文政9(1826)年、長崎から江戸に向かう途中、現在の静岡市付近で何軒もの民家の軒に商品としてのウズラが入った小籠が吊るされているのを見たという記述がありました。

シーボルト自身もウズラを購入しています。ただしそれは愛玩用ではなく、剥製にするこめに見目のよい個体を買ったと『江戸参府紀行』には記されています。

もちろんウズラは、食料として市中でも売られていました。今ほど鶏肉が供給されていなかった時代には、カモなどとともに貴重なタンパク源だったようです。

江戸時代の戯作者で愛鳥家としても知られた滝沢馬琴(曲亭馬琴)の日記にも、ウズラ肉の塩漬けをもらった旨の記述があります。

ウズラは現在、絶滅危惧種に指定されています。狩猟も禁止されました。

大きく数を減らしたのは、日本が近代化していく中で、かつて繁殖していた農地や草地が宅地化されたり、野猫などに捕獲されたりしたことが重なったためと考えられています。

昔のような状況に戻ることを願い、環境省も保護の方向に舵を切りましたが、ウズラが増える未来は見通せていません。

ウズラをめぐる江戸時代の文化

江戸時代には、飼育している鳥を競わせて優劣をつける文化があり、鳥合(とりあわせ)と呼ばれました。競うのはおもに「声/さえずり」で、ウグイスの鳴き合わせ、ウズラの鳴き合わせがその筆頭でした。

それぞれ鶯合(うぐいすあわせ)、鶉合(うずらあわせ)と呼ばれました。

さえずる鳥、鳴禽類に属するウグイスは、優れた鳥のそばに置いてさえずりを学習させることで、鳴く技術のレベルアップが可能でしたが、ウズラは学習する能力をもたず、その声は血統に支配されたため、鶉合で優勝できたすぐれた声の鳥や、その子孫などが高値で売れたようです。

喜多村筠庭がまとめた『嬉遊笑覧』(文政13/1830年発刊)には、慶長から寛永にかけて(1596~1644年)と、明和・安永年間(1764~1780年)の二回、鶉合が大流行したことが紹介されています。

江戸時代初期の鶉合は庶民層が中心でしたが、次に鶉合が流行した時期には大名や旗本など、社会の上層の者たちもあらためて参入しています。『嬉遊笑覧』に「鳥籠は金銀を鏤め唐木象牙螺鈿高蒔絵にて」とあることから、資金力のある者のウズラは豪華絢爛な鳥籠で飼育されたことがうかがえます。

巾着鶉(きんちゃくウズラ)

そうした競う文化とは別に、いまでいう「ペット自慢」のように、飼っているウズラを友人・知人に披露し、自慢しあう文化もありました。飼い主は自慢のウズラを巾着袋にいれて腰にぶら下げ、見せたい人々のもとに連れて行きました。

薄暗い巾着袋から明るい場所に出されたウズラは、本能的に鳴きます。その姿と声を自慢したといいます。連れ歩く姿から、そうしたウズラは「巾着鶉」と呼ばれました。

鶉月

旧暦五月を意味する言葉は、「皐月(さつき)」のほかにもあります。たとえば「鶉月(しゅんげつ)」も異称のひとつです。

由来はよくわかりませんが、「うづらづき」は初夏という季節によく合った響きに感じられて、昔から筆者のお気に入りの月の名称です。

ウズラに由来する言葉はほかにもいろいろあります。継ぎ接ぎの粗末な着物を「鶉衣(うずらごろも)」と呼んだこともそのひとつです。

【執筆者】

細川博昭(ほそかわ・ひろあき)

作家。サイエンス・ライター。鳥を中心に、歴史と科学の両面から人間と動物の関係をルポルタージュする。おもな著作に、『インコ・オウムの心を知る本』(緑書房)、『大江戸飼い鳥草紙』(吉川弘文館)、『鳥を識る』『人と鳥、交わりの文化誌』『鳥を読む』『人も鳥も好きと嫌いでできている』(春秋社)、『江戸の鳥類図譜』『江戸の植物図譜』(秀和システム)、『知っているようで知らない鳥の話』『江戸時代に描かれた鳥たち』(SBクリエイティブ)、『身近な鳥のすごい辞典』(イースト新書Q)、などがある。

「いきもののわ」では、ペットや動物関連イベントなど、いきものにまつわる情報をお届け中!

IMG_1773.jpg)